Aujourd’hui, je réfléchissais au fait que beaucoup de mots se prononcent pareil dans des langues différentes, mais ne veulent pas dire la même chose. Je ne pense pas aux faux-amis, mais plutôt aux mots dont l’étymologie est absolument différente dans une langue et dans l’autre, et qui n’ont en fait rien à voir, mais qui, par le hasard des choses, sont homophones (= se prononcent pareil).

Mon exemple préféré est le mot japonais yama, qui signifie montagne. En russe, yama veut au contraire dire trou, fossé. J’aime la symétrie de cette coïncidence :

Et je me disais : si on trouvait assez de mots à la prononciation similaire dans deux langues, on pourrait peut-être même construire une phrase entière qui se dise pareil mais signifie deux choses complètement différentes dans une langue et dans l’autre. Ce qui ne servirait strictement à rien, mais serait quand même franchement génial, alors j’ai décidé d’approfondir le sujet. Voilà ce que j’ai trouvé.

Quand une phrase veut dire deux choses différentes

Faire une phrase qui ait deux sens différents est tout à fait possible en français. Prenons par exemple les phrases :

Il est énorme et m’embête.

Il est énormément bête.

Ces phrases ne veulent pas dire la même chose, pourtant elles se prononcent pareil. C’est d’ailleurs le principe même du rébus : en nommant des images, nous trouvons des sons, qui une fois cumulés forment une phrase qui n’a rien à voir avec les images d’origine :

C’est la lutte finale ! (C – la – luth – phi – N – halles)

Il existe même en poésie les vers holorimes, des vers (= lignes d’un poème) dont la prononciation est similaire quoique le sens différent. Voyez comme l’ont fait brillamment Victor Hugo et Alphonse Allais en alexandrins :

Et ma blême araignée, ogre illogique et las,

– Victor Hugo

Aimable, aime à régner au gris logis qu’elle a.

Par le bois du djinn, où s’entasse de l’effroi,

– Alphonse Allais

Parle, bois du gin, ou cent tasses de lait froid.

En bref, il est tout à fait possible de faire deux phrases qui se disent de la même manière mais ont des sens différents, du moins en français. Mais est-ce possible dans deux langues totalement différentes ?

Je pense que créer une telle phrase pourrait se faire de manière partiellement automatique, si quelqu’un avait les compétences et ressources nécessaires pour programmer tout ça – compétences et ressources que je n’ai pas. Mais on peut tout de même imaginer théoriquement comment procéder. Voilà donc comment je pense qu’il faudrait faire, étape par étape :

1. Trouver deux langues dont le système phonologique est proche

Si les deux langues n’ont aucun son en commun (si cela est possible), il sera inenvisageable de trouver un seul mot qui soit identique, alors ce n’est même pas la peine d’imaginer faire une phrase entière. Il faut donc chercher, au contraire, des langues dont la phonologie est proche, pour favoriser l’apparition de mots qui se prononcent de la même manière. Bien sûr, il vaut mieux choisir des langues que l’on maîtrise un minimum, puisqu’il faudra ensuite faire une phrase dans ces langues.

À cette étape déjà, il est préférable d’utiliser l’API pour voir réellement à quel point les sons des deux langues sont les mêmes.

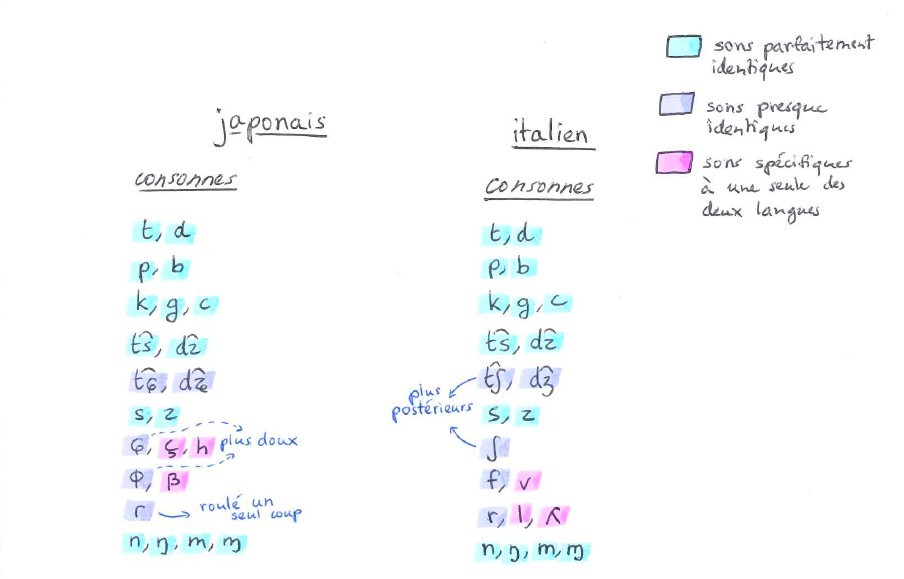

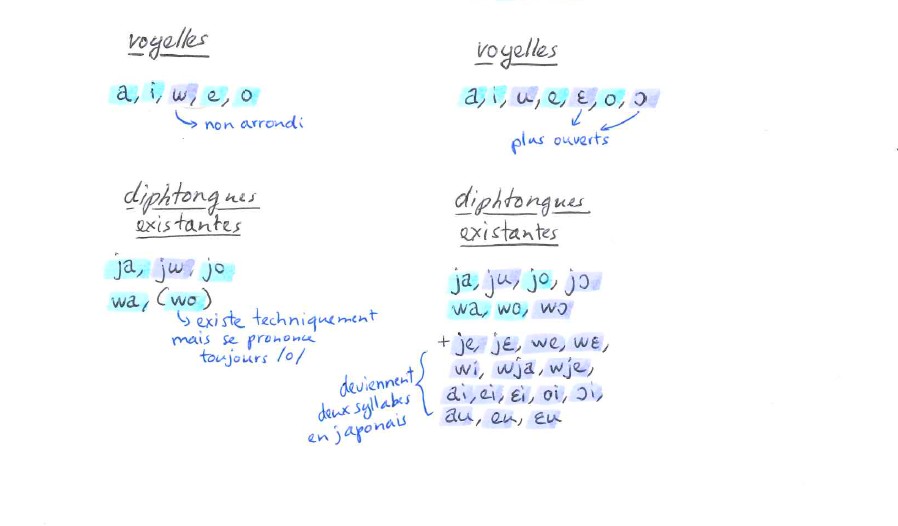

Après réflexions, il me semble que le japonais et l’italien ont des systèmes phonologiques assez similaires. La plupart des phonèmes sont identiques dans les deux langues, quelques-uns sont différents mais très proches ; enfin, rares sont ceux qui n’existent que dans une langue ou dans l’autre. En plus, les lexiques japonais et italien n’ont vraiment rien à voir : le japonais appartient à la famille des langues japoniques, l’italien à la famille des langues romanes. Le japonais n’est « même pas » une langue indoeuropéenne. Nous sommes donc bien sûrs d’avoir deux phrases qui n’auront vraiment strictement rien à voir à l’arrivée.

Voici les points communs et les spécificités de l’italien et du japonais que j’ai établis en comparant les systèmes phonologiques de ces deux langues :

Au-delà des phonèmes, les systèmes phonologiques japonais et italien ont d’autres choses en commun :

- L’existence de voyelles allongées. Par exemple, les O de Tōkyō sont allongés. En italien, toutes les voyelles frappées par l’accent tonique sont allongées. On note en API l’allongement d’une voyelle avec deux points après la voyelle (Tōkyō = /to:kjo:/)

- L’existence de consonnes géminées, extrêmement courantes en italien comme en japonais ; par exemple en italien metto (mis, participe passé de mettere), en japonais chotto (un peu).

- La mélodie. Le japonais est une langue à accent de hauteur. Si l’italien est, lui, une langue à accent lexical, son accent tonique a néanmoins une influence sur la hauteur de la voix : les syllabes toniques sont prononcées plus aiguës que les syllabes atones. Au final, on retrouve une certaine musicalité en italien et en japonais.

- La nasalisation. Un N a tendance à nasaliser la voyelle précédente, par exemple en italien /’ãŋ.ke/ (anche, signifie aussi), et en japonais /õŋsen/ (onsen, source thermale).

Il y aurait encore beaucoup de choses à préciser pour bien décrire les points de convergence et de divergence entre la prononciation du japonais et de l’italien, mais nous avons déjà là beaucoup d’éléments pour envisager dans sa globalité leur ressemblance. En gros, les deux systèmes sont hautement rapprochables.

2. Identifier et lisser les points de divergence

À ce point, notre but est de donner des conditions discriminantes pour sélectionner les mots qui pourraient exister dans une langue et dans une autre. Nous cherchons à dégager le dénominateur commun aux deux langues, et pour cela, nous retirons tout ce qui n’existe que dans l’une des deux.

Premièrement, on exclut tous les mots incluant des sons spécifiques à une seule langue (par exemple, le V ou le L qui existent en italien mais ne sont pas présents en japonais). Vitta (vie) n’est pas un mot imaginable en japonais, puisque le japonais n’a pas le son V ; et de la même manière, hana (fleur) n’est pas un mot possible en italien, puisque le son H n’est pas présent en italien.

Puis, on regarde quelles combinaisons de sons sont possibles dans les deux langues. Par exemple, les syllabes ti, di, tu et du n’existent pas en japonais.

La structure des syllabes doit aussi valoir pour les deux langues. Il se trouve qu’en japonais, la structure des syllabes est figée : les uniques structures possibles sont V (voyelle) ou CV (consonne + voyelle), au mieux CV+N (le N étant la seule consonne qui puisse ne pas être suivie d’une voyelle en japonais).

Pour être sûr que nos mots soient concevables dans les deux langues, nous excluons donc tous les mots de l’italien qui contiennent des syllabes dont la structure ne correspond pas à V ou CV. Ce qui exclut beaucoup de mots. On garde metto, penso, mais on exclut scrito, porta, etc. À ce stade, on peut déjà trouver des mots qui se prononcent pareil dans les deux langues :

| Italien | Japonais |

| Care (chères, /kare/) Mimi (mimes, /mimi/) Cao (chaos, /kao/) Uscirò (je sortirai, partirai, /uʃiro/) Cara (chère, /’kara/) Cono (cône, /’kono/ | Kare (il, /kaɾe/) Mimi (oreilles, /mimi/) Kao (visage, /kao/) Ushiro (arrière, /ɯɕiɾo/) Kara (à partir de, depuis, /kaɾa/) Kono (ce, cette, /kono/) |

Une fois les conditions listées, il s’agirait donc de générer des listes de vocabulaire répondant aux critères ainsi définis, une liste dans la langue A et une autre dans la langue B. À partir de ces deux listes, on pourra essayer de faire soi-même une phrase.

3. Rompre les frontières de mots

Les frontières des mots n’ont pas besoin de se superposer pour que deux phrases se prononcent de la même manière, bien au contraire. Si nous reprenons les vers holorimes de Victor Hugo, nous voyons clairement que le début et la fin des mots n’est pas au même endroit dans une ligne et dans l’autre :

Et / ma / blême / araignée / ogre / illogique / et / las,

Aimable / aime / à / régner / au / gris / logis / qu’ / elle / a.

En API :

ɛ/ma/blɛm/aʁɛɲe/ɔgʁ/iloʒik/ɛ/la

ɛmabl/ɛm/a/ʁeɲe/ɔ/gʁi/loʒi/k/ɛl/a

De la même manière, il n’est pas nécessaire que les frontières de mots coïncident dans les deux langues ; il suffit que l’enchaînement des syllabes de la phrase soit identique. On peut par exemple trouver ainsi :

| Italien | Japonais |

| Ùmida (humide, /’umida/) Uscito (sorti, parti /u’ʃito/) Camino (cheminée, /ka’mino/) Note (notes, /’note/) | Umi da (c’est la mer, /ɯmi da/) Ushi to (avec une vache, /ɯɕi to/) Kami no (de dieu, des cheveux ou de papier, /kami no/) No te (la main de, /no te/) |

Il arrive que les numéros de téléphone commerciaux japonais finissent par –39, et il y a une stratégie de vente derrière cela : les chiffres 3 et 9 se disent en japonais san et kyū ; lorsque vous entendez le numéro de téléphone, la fin sonne donc comme san kyū, ce qui ressemble beaucoup à thank you. On remarque ici le déplacement du son K d’une syllabe à la suivante, qui n’empêche pas la ressemblance phonétique quand on lit les chiffres.

4. Sélection des mots et assemblage

Une fois recueillis assez de mots existants dans les deux langues, il s’agirait de faire un travail manuel d’assemblage pour essayer de constituer une phrase qui ait du sens dans une langue mais aussi dans l’autre.

Pour faire toute une phrase, il faudrait commencer par chercher à constituer des petits groupes de quatre-six syllabes. Cela permet de prendre l’habitude de constituer du sens dans deux langues à la fois, mais aussi de dresser une liste de syntagmes (= en gros, groupes de mots) qui pourraient éventuellement s’associer pour constituer une phrase de longueur respectable. C’est bien sûr la partie la plus compliquée, celle où il faudra se creuser la tête à grands coups de pelleteuse.

Je pense qu’il serait utile de commencer par chercher des mots courts, qui permettront de relier plus facilement les mots. Voici pour exemples des substantifs courts et des particules du japonais : me = œil, te = main, e = dessin, ka = moustique, chi = sang, to = avec, no = de… En italien, me = moi, te = toi, e = et, ci = y, no = non… il y a déjà de quoi former quelques syntagmes.

To (ainsi que no) se place après le mot (Anna to = avec Anna) ; or en italien, la plupart des participes passés finissent par –to (andato = allé, mangiato = mangé, etc). On peut voir là une opportunité de faire un petit groupe nominal en japonais équivalent à un verbe passé en italien.

C’est à celui qui s’y amuse (chacun ses délires, moi ça m’amuse) de choisir le degré de précision phonologique qu’il veut. Je chercherais personnellement une précision maximale (même voyelles, mêmes consonnes géminées, etc.) parce que ce serait juste génial d’avoir une phrase absolument identique dans les deux langues ! Mais on peut préférer l’autre extrême, qui est de faire une phrase qui soit tout juste compréhensible dans les deux langues, sans pour autant avoir une prononciation tout à fait similaire.

En conclusion, cet article a-t-il le moindre intérêt didactique ? Aidera-t-il quelqu’un à mieux apprendre des langues ? Participera-t-il à la recherche linguistique ? À mon avis non, ces réflexions s’apparentent plus à du bricolage ludico-linguistique, mais j’espère que cette idée vous aura intéressés !